SDK名称:实证服务SDK SDK包名:jlreader

版本号:1.1.6

工程文件摘要值:cbf281e676dbead19468516dc688f19a

开发者:金联汇通信息技术有限公司

主要功能:NFC证件识读

更新日期:2025年12月10日

生效日期:2025年12月10日

如果您有任何疑问、意见或建议,请通过以下联系方式与我们联系:

电子邮件:service@eidlink.com

电话:4008-185-777

为便于用户(以下称“您”)在移动互联网环境中更加便利地证明自己的身份,金联汇通信息技术有限公司(以下称“我们”)受个人信息处理者(应用机构)委托,为您提供电子证件安全认证服务(以下称“实证服务”)。实证服务基于您向应用机构提供有关身份证件信息并证明自己的身份,在此我们特制定《个人信息保护政策》(以下称“本政策”),详细说明我们在获取、管理及保护您个人信息方面的政策及措施。

实证服务通过我们PISA CLOUD 个保云服务平台提供,该平台由公安部第三研究所进行个人信息保护合规指导与监督。

实证服务是为应用机构提供通过终端设备完成对最终用户所持电子证件的验真、信息识读及信息保护的服务。应用机构将实证服务SDK集成在其产品或服务内,委托我们处理您电子证件芯片中的个人信息。我们深知该信息对您的重要性,我们非常重视您的个人信息保护,并会尽全力保护您的个人信息安全可靠。我们致力于维持您对我们的信任,在对您的个人信息进行受委托处理过程中,将恪守以下原则:权责一致原则、目的明确原则、选择同意原则、最小必要原则、确保安全原则、主体参与原则、公开透明原则等。同时,我们承诺,将按业界成熟的安全标准,采取相应的安全保护措施来保护您的个人信息。

在使用实证服务前,请您务必仔细阅读并透彻理解本政策,其中,有关您个人信息权益的条款等重要内容我们已用加粗形式提示,请特别关注。请务必认真阅读本政策,在确认充分了解并同意后再使用实证服务。一旦您开始使用实证服务即表示您已充分理解并同意本政策。

为了便于您阅读及理解,我们将专门术语进行了定义,请参见本政策“附录1:定义”来了解这些定义的具体内容。

特别说明:

1. 我们希望集成实证服务的应用机构产品以合法合规的方式收集、使用您的个人信息,但我们并不了解且无法控制任何应用机构以及他们的产品如何使用您的个人信息,因此也不应为其行为负责。我们建议您认真阅读应用机构相关用户协议及隐私政策,在确认充分了解并同意他们如何收集、使用、存储、共享、转让(如适用)您的个人信息后再使用其产品和服务。

2. 本政策不适用于展示在、链接到或再封装我们的服务的那些适用第三方隐私政策、并由第三方提供的服务。虽然第三方展示在、链接到或再封装我们的服务,但我们并不了解或控制其行为,因此也不为其行为负责;提示您在已查看并接受其隐私政策之前,谨慎访问或使用其服务。

3、您具体获得的实证服务内容由应用机构根据其产品需要进行选择,可能因为您所使用的应用版本不同而有所差异,如果在部分应用版本中不涵盖某些服务内容或未提供特定功能,则本政策中涉及到上述服务/功能及相关个人信息的内容将不适用。

请您务必认真阅读本政策,在确认充分了解并同意后再使用相关产品或服务。

本政策将帮助您了解以下内容:

(1)我们如何收集和使用您的个人信息

(2)我们如何共享、转让、公开披露您的个人信息

(3)我们如何存储及保护您的个人信息

(4)您的权利

(5)我们如何处理儿童的个人信息

(6)您的个人信息如何跨境转移

(7)本政策如何更新

(8)如何联系我们

我们珍视您在向我们提供个人信息时对我们的信任,我们将按照本政策处理您的个人信息并保障您个人信息的安全。

一、我们如何处理您的个人信息

个人信息是指以电子或者其他方式记录的能够单独或者与其他信息结合识别最终用户的身份或者反映最终用户的活动情况的各种信息。我们根据合法、正当、必要的原则,仅收集实现产品功能所必要的信息。

(一)我们处理的个人信息

1. 使用实证服务涉及的个人信息

• 使用实证服务的个人信息处理规则

应用机构将实证服务(SDK)集成在其产品或服务后,在您使用其提供的产品或服务时,受其委托且获取您的同意和授权后,实证服务将通过您的设备中NFC读取您提供的证件(芯片中)的加密信息,并从密文中解密出证件上的个人信息。对于不同证件类型,解密出的个人信息有所不同,请见附录1。

实证服务SDK功能介绍

产品功能类型 | 产品功能名称 | SDK类型 | 个人信息类型及字段 | 是否必选 | 收集方式 | 适用系统版本 | 用途和目的 |

基本功能 | 证件芯片验真与信息识读 | 身份认证类 | 证件全要素信息、人像照片 | 是 | SDK直接采集 | iOS、Android以及HarmonyOS Next | 进行用户身份识别认证 |

*设备授权码 | 是(仅部分版本收集) | 开发者传输共享 | Android、HarmonyOS Next | 在线授权激活指定设备、校验设备是否有使用权限。 | |||

拓展功能 | 证件芯片信息识读日志 | 统计分析类 | 设备硬件信息:设备型号; 操作系统信息:操作系统版本、系统名称 | 否 | SDK直接采集 | iOS、Android以及HarmonyOS Next | 保证服务在不同设备上的兼容性,便于排查问题,提升体验。 |

关于本服务的个人信息处理清单如下,具体以应用机构选择的服务方案为准:

服务方案 | 实证服务Ⅰ | 实证服务Ⅱ |

个人信息类型 | (1)证件全要素信息、人像照片 (2)*设备授权码(部分版本收集) | (1)姓名和证件号码 |

处理目的 | 证件验真、证件信息识读 | 证件验真、证件信息识读 |

处理方式 | 加密传输和必要处理: (2)我们将根据应用机构的业务需要,将您的芯片识读到的信息进行整合,生成识读凭证,并返回给应用机构。 (3)公安部第三研究所对个人信息处理过程的合规性进行全程监督,在监督的过程中,我们将向公安部第三研究所报送您匿名化处理后的个人信息,生成监督凭证,并返回给应用机构。 (4)以上信息我们将缓存5分钟,用于应用机构查询获取,5分钟后将永久删除,对于这些信息我们不会存储、使用或提供给除应用机构、公安部第三研究所外的其他第三方。 | 加密传输和必要处理: (2)公安部第三研究所对个人信息处理过程的合规性进行全程监督,在监督的过程中,我们将向公安部第三研究所报送您匿名化处理后的个人信息,生成监督凭证,并返回给应用机构。 (3)以上信息我们将缓存5分钟,用于应用机构查询获取,5分钟后将永久删除,对于这些信息我们不会存储、使用或提供给除应用机构、公安部第三研究所外的其他第三方。 |

设备权限 | 网络、NFC | 网络、NFC |

接入方式 | 客户端:SDK、微信小程序插件 服务端:API | 客户端:SDK、微信小程序插件 服务端:API |

敏感个人信息处理的必要性说明 | 请您知悉并理解,个人身份信息属于敏感个人信息。鉴于我们无法直接向您申请“授权同意”,故当您通过NFC读取您的证件芯片,我们即作为您进行“单独同意”的行为授权。我们会基于您的同意及应用机构的委托,为您提供您需要的服务,处理您的敏感个人信息,该等处理活动不会对您的权益造成不利的影响。我们会依法采取与相关敏感个人信息风险水平所匹配的安全和技术措施,防止未经授权的访问以及个人信息泄露、篡改、丢失。 | |

特别提示您注意:

仅在应用机构集成实证服务(SDK)调用我们提供的服务且成功识读到您的证件芯片时,上述信息才会被上报至我们的服务,否则我们不会也无法获取到您的前述信息。

2. 使用实证服务(SDK)各项功能及服务涉及的系统权限

各项业务功能对系统权限的调用(经过您的授权后我们会开启相关权限,您可以随时在系统中取消授权,您取消授权会导致您无法使用相关的业务功能,但不会导致您无法使用其他业务功能)

设备权限 | 功能及服务 | 权限授权方式 | 权限授权范围 |

NFC | 读取证件芯片内密文信息 | 授权方式由设备系统开发方以及应用决定;当您同意即向应用授予该权限时开启 | 所有业务均需获取 |

访问网络 | 访问实证服务,从而对证件芯片内密文信息进行解析 | 授权方式由设备系统开发方以及应用决定;当您同意即向应用授予该权限时开启 | 所有业务均需获取 |

*获取设备授权码 | 用于识别终端设备是否有权限使用实证服务 | 授权方式由设备系统开发者以及应用决定 | 仅针对包终端的设备获取相应权限 |

*本地文件存储权限 | 用于存储、读取终端设备服务授权凭证 | 授权方式由设备系统开发者以及应用决定 | 仅针对包终端的设备获取相应权限 |

在不同设备中,权限显示方式及关闭方式可能有所不同,具体请您参考设备及系统开发方说明或指引。

*通常情况下,您使用自己的手机使用应用机构服务时,实证服务不会获取设备授权码,除非您使用的是被设备系统开发方或应用机构指定服务的设备。

(二)改善我们的产品和服务,开展内部审计、数据分析和研究

我们使用每次业务的信息来提供并改进我们的产品和服务,并进行必要的业务运营,例如运营产品或提供服务,评估、维护和改进产品和服务的性能,提供客户支持等,业务信息包含用户每次使用服务的时间、应用机构名称等,业务信息不会包含用户的任何身份识别信息。

为改进我们的产品和服务,我们也可能会对产品使用情况进行统计和分析。同时,我们可能会与公众共享这些统计信息,以展示我们服务的整体使用趋势,但这些统计信息将不会包含用户的任何身份识别信息。

我们会将所收集到的信息用于大数据分析。例如,我们将收集到的信息用于分析形成不包含任何个人信息的统计类产品。我们可能对外公开并与我们的合作伙伴分享经统计加工后不含身份识别内容的大数据分析信息。

提示您注意,当我们要将信息用于本政策未载明的其它用途时,会事先征求您的同意。

(三)事先征得授权同意的例外

请您注意,在以下情形中,收集、使用个人信息无需事先征得您的授权同意:

1. 为订立、履行个人作为一方当事人的合同所必需,或者按照依法制定的劳动规章制度和依法签订的集体合同实施人力资源管理所必需;

2. 为履行法定职责或者法定义务所必需;

3. 为应对突发公共卫生事件,或者紧急情况下为保护自然人的生命健康和财产安全所必需;

4. 为公共利益实施新闻报道、舆论监督等行为,在合理的范围内处理个人信息;

5. 依照本法规定在合理的范围内处理个人自行公开或者其他已经合法公开的个人信息;

6. 法律、行政法规规定的其他情形。

二、我们如何共享、转让、公开披露您的个人信息

(一)共享

我们将严格根据服务方案的处理流程处理并共享您的个人信息。我们在完成您的证件信息识读后,将会根据应用机构的委托处理范围,向其返回您的个人信息。鉴于该项服务的特殊性,如您不同意共享相应信息,请不要通过NFC读取您的证件芯片。当您通过NFC读取您的证件芯片,我们即作为您进行“单独同意”的行为授权。

除非经过应用机构及您本人事先授权同意,我们不会向任何机构共享您的个人信息。

此外,在实证服务SDK中,为了通过OCR识别功能实现扫描获取机读码的目的,我们引用了第三方插件。这些第三方插件,仅会在处理目的实现范围内收集业务数据,不会收集您的个人信息。具体情况,可参见附件《实证服务引用第三方插件情况说明》

(二)转让

我们不会将您的个人信息转让给任何公司、组织和个人,但以下情况除外:

1. 事先获得应用机构及您的明确授权或同意;

2. 满足法律法规、法律程序的要求或强制性的政府要求或司法裁定;

3. 如果我们或我们的关联公司涉及合并、分立、清算、资产或业务的收购或出售等交易,您的个人信息有可能作为此类交易的一部分而被转移,我们将确保该等信息在转移时的机密性,并尽最大可能确保新的持有您个人信息的公司、组织继续受本政策的约束,否则我们将要求该公司、组织重新向您征求授权同意。

(三)公开披露

我们仅会在以下情况下,公开披露您的个人信息:

1. 获得您的明确同意;

2. 基于法律法规、法律程序、诉讼或政府主管部门强制性要求下。

(四)共享、转让、公开披露个人信息时事先征得授权同意的例外

在以下情形中,共享、转让、公开披露个人信息无需事先征得您的授权同意:

1. 为订立、履行个人作为一方当事人的合同所必需,或者按照依法制定的劳动规章制度和依法签订的集体合同实施人力资源管理所必需;

2. 为履行法定职责或者法定义务所必需;

3. 为应对突发公共卫生事件,或者紧急情况下为保护自然人的生命健康和财产安全所必需;

4. 为公共利益实施新闻报道、舆论监督等行为,在合理的范围内处理个人信息;

5. 依照本法规定在合理的范围内处理个人自行公开或者其他已经合法公开的个人信息;

6. 法律、行政法规规定的其他情形。

三、我们如何保存及保护您的个人信息

(一)保存期限

您在使用实证服务时,每次获取的证件信息加密后缓存5分钟,用于您授权的应用机构查询并生成识读凭证使用,5分钟后我们将永久删除本次读取的证件信息。

(二)保存地域

您的个人信息原则上均存储于中华人民共和国境内。如我们需要向境外传输您的个人信息,我们会严格按照法律法规的规定执行,并通过【六、您的个人信息如何进行跨境转移】的约定保证您的个人信息安全。

(三)安全措施

1. 我们会以业界成熟的安全标准和规范收集、使用、存储和传输用户信息,并通过本政策告知您相关信息的使用目的和范围。

2. 我们非常重视信息安全。我们成立了专责团队负责研发和应用多种安全技术和程序等,我们会对安全管理负责人和关键安全岗位的人员进行安全背景审查,我们建立了完善的信息安全管理制度和内部安全事件处置机制等。我们会采取适当的符合业界标准的安全措施和技术手段存储和保护您的个人信息,以防止您的信息丢失、遭到被未经授权的访问、公开披露、使用、修改、毁损、丢失或泄漏。我们会采取一切合理可行的措施,保护您的个人信息。我们会使用加密技术确保数据的保密性;我们会使用受信赖的保护机制防止数据遭到恶意攻击。

3. 我们会对员工进行数据安全的意识培养和安全能力的培训和考核,加强员工对于保护个人信息重要性的认识。我们会对处理个人信息的员工进行身份认证及权限控制,并会与有可能接触您个人信息的员工签署保密协议,明确岗位职责及行为准则,确保只有授权人员才可访问个人信息。对于违规员工,我们会严格按照内部管理制度及相关法律法规规定追究法律责任。

4. 我们提醒您注意,应用机构作为委托方,应当有自己的个人信息保护政策,且应用机构独立对其向您告知并获取授权、以及其自身后续使用个人信息的行为负责。我们会努力去要求这些主体对您的个人信息采取保护措施,但我们无法保证这些主体一定会按照我们的要求采取保护措施,亦不对这些主体的行为及后果承担任何责任。如果您发现这些应用机构或第三方开发的应用存在风险时,建议您终止相关操作以保护自身合法权益。若我们发现应用机构违反与我们的约定或法律法规使用个人信息,我们将立即停止提供处理服务,并向相关主管部门报告。

5. 我们也请您理解,在互联网行业由于技术的限制和飞速发展以及可能存在的各种恶意攻击手段,即便我们竭尽所能加强安全措施,也不可能始终保证信息的百分之百安全。请您了解,您使用我们的服务时所用的应用机构产品或服务、系统和通讯网络,有可能在我们控制之外的其他环节而出现安全问题。

(四)安全事件通知

1. 我们会制定网络安全事件应急预案,及时处置系统漏洞、计算机病毒、网络攻击、网络侵入等安全风险,在发生危害网络安全的事件时,我们会立即启动应急预案,采取相应的补救措施,并按照规定向有关主管部门报告。

2. 个人信息泄露、毁损、丢失属于公司级重大安全事件,我们会负责定期组织工作组成员进行安全预案演练,防止此类安全事件发生。若一旦不幸发生,我们将按照最高优先级启动应急预案,组成紧急应急小组,在最短时间内追溯原因并减少损失。

3. 在不幸发生个人信息安全事件后,我们将按照法律法规的要求,及时向您告知安全事件的基本情况和可能的影响、我们已采取或将要采取的处理措施、您可自主防范和降低风险的建议、对您的补救措施等。我们将及时将事件相关情况以站内通知、短信通知、电话或邮件等您预留的联系方式告知您,难以逐一告知时我们会采取合理、有效的方式发布公告。同时,我们还将按照监管部门要求,主动上报个人信息安全事件的处置情况。

四、您的个人信息主体权利

按照中国相关的法律、法规、标准,以及其他国家、地区的通行做法,我们保障您对自己的个人信息行使以下权利:

1. 查阅权、更正及补充权、复制权、帐号注销权

鉴于您通过应用机构提供的服务使用实证服务(SDK)且我们并不留存您的个人信息,为保障您查阅、更正、补充、复制个人信息以及注销应用帐号的权利实现,我们在其他与应用机构的约定中,要求应用机构承诺提供便于操作的实现方式。如您要查阅、更正、补充、复制个人信息或注销应用机构应用帐号,应通过应用机构提供的上述权利方式实现。

2. 删除权

鉴于最终您通过应用机构提供的服务使用实证服务(SDK)且我们并不留存您的个人信息,为保障您删除个人信息的权利实现,我们在其他与应用机构的约定中,要求应用机构承诺提供便于操作的实现方式。如您要删除个人信息,应通过应用机构提供的上述权利方式实现。

3. 撤回同意

每个业务功能需要一些基本的个人信息才能得以完成。对于额外收集的个人信息的收集和使用,您可以随时给予或收回授权同意。 您可以在设备系统中直接关闭本政策说明的我们可能调用的设备系统权限,或应用机构提供的其他授权设置(如适用),改变同意范围或撤回授权。当您撤回同意后,我们无法继续为您提供撤回同意所对应的服务,也将不再使用您相应的个人信息。但您撤回同意的决定,不会影响此前基于您同意而开展的个人信息处理。

4. 可携带权

为保障您转移个人信息的权利实现,我们在其他与应用机构的约定中,要求应用机构承诺提供便于操作的实现方式。如您要转移个人信息,应通过应用机构提供的上述权利方式实现。

5. 获得解释的权利

您有权要求我们就个人信息处理规则作出解释说明。您可以通过【九、如何联系我们】中的方式与我们取得联系。

在以下情形中,我们将无法响应您的上述请求:

1、与我们履行法律法规规定的义务相关的;

2、与国家安全、国防安全直接相关的;

3、与公共安全、公共卫生、重大公共利益直接相关的;

4、与刑事侦查、起诉、审判和执行判决等直接相关的;

5、我们有充分证据表明您存在主观恶意或滥用权利的;

6、出于维护您或其他个人的生命、财产等重大合法权益但又很难得到您本人同意的;

7、响应您的请求将导致您或其他个人、组织的合法权益受到严重损害的;

8、涉及商业秘密的。

五、我们如何处理儿童的个人信息

实证服务主要面向成年人。如果您是未满14周岁的儿童,请务必在使用已集成实证服务的移动应用前,在父母或其他监护人监护、指导下共同仔细阅读应用的隐私政策及本政策,并在征得监护人同意的前提下使用应用或提供个人信息。

我们只会在受到法律允许、父母或监护人同意或者保护儿童所必要的情况下收集、使用、公开披露儿童的个人信息。如果我们发现在未事先获得可证实的父母同意的情况下收集了儿童的个人信息,将会采取措施尽快删除相关信息。

如果任何时候监护人有理由相信我们在未获监护人同意的情况下收集了儿童的个人信息,请通过本文件中预留的联系方式联系我们,我们会积极配合联系应用机构采取措施尽快删除相关数据。

详细内容请见《实证服务未成年人个人信息保护政策》。

六、您的个人信息如何进行跨境转移

实证服务部署在中国境内。若应用机构向中国境内的用户提供服务,我们原则上仅为数据存储在中国境内的应用机构提供服务。但鉴于用户通过应用机构提供的服务使用实证服务,我们无法确认应用机构提供服务的位置以及后续是否进行跨境转移,用户应通过应用机构的隐私政策了解个人信息如何进行跨境转移。

如我们为数据存储在中国境外的应用机构提供服务,我们将通过合同明确要求对方严格按照不低于中国大陆相关法律法规的规定履行相应权责义务。同时,我们会将与在中国境外的应用机构合作的相关情况,通过声明或公告形式,发布在公司官网上。

七、转委托

我们不会在未经应用机构及其用户授权的情况下,对所处理的个人信息进行转委托处理。如根据业务开展需要,确需进行转委托处理的,会通过合作协议与应用机构约定具体转委托事项。同时通过应用机构的隐私政策等方式告知用户,并征得用户的明示同意。

八、本政策如何更新

本政策可能变更。

未经您明确同意,我们不会削减您按照本政策所应享有的权利。我们会在本页面上发布对本政策所做的任何变更。

对于重大变更,我们会在金联汇通官方网站的主要曝光页面向您公示,并以任何可触达的方式通知您。若您不同意该等变更可以停止使用实证服务,若您继续使用实证服务,即表示您同意接受修订后的本政策的约束,对此变更的完整、合法、在使用实证服务期间持续有效的授权同意。若您不同意该等变更,可以停止使用实证服务。

本政策所指的重大变更包括但不限于:

1. 我们的服务模式发生重大变化。如处理个人信息的目的、处理的个人信息类型、个人信息的使用方式等;

2. 我们在所有权结构、组织架构等方面发生重大变化。如业务调整、破产并购等引起的所有者变更等;

3. 个人信息共享、转让或公开披露的主要对象发生变化;

4. 用户参与个人信息处理方面的权利及其行使方式发生重大变化;

5. 我们负责处理个人信息安全的责任部门、联络方式及投诉渠道发生变化时;

6. 个人信息安全影响评估报告表明存在高风险时。

本政策更新后,我们会将本政策的旧版本存档,供您查阅。

九、如何联系我们

如您对于本政策或相关事宜有任何问题,特别是认为我们的个人信息处理行为损害了您的合法权益,您可随时通过以下方式与我们取得联系。我们将尽快审核所涉问题,并按照使用的数据保护法律的要求和期限(15天内)及时予以回复。

电子邮件:service@eidlink.com

电话:4008-185-777

客服电话:17600664557(对本服务有任何问题或建议,均可联系客服电话)

个人信息保护负责人及联系方式:刘海龙 13911236125

附录1

1.1 实证服务

是应用机构通过终端设备完成对用户个人所持电子证件的真伪核验、个人身份信息识读和个人信息保护的过程。

1.2 电子证件(简称“证件”)

电子证件是指个人身份证件类、旅行证件类通过安全芯片实现密码防伪的证件。其中:身份证件类包括大陆第二代居民身份证、港澳台居民居住证、外国人永久居留证;旅行证件类包括护照、港澳通行证、台湾通行证、台胞证、回乡证、非中国籍回乡证。

1.3 电子证件信息(简称“证件信息”)

身份证类证件个人信息包括:

字段信息 | 身份证类 | |||

大陆居民身份证 | 港澳台居民居住证 | 台湾居民居住证 | 外国人永久居留证 | |

姓名 | √ | √ | √ | √ |

性别 | √ | √ | √ | √ |

出生日期 | √ | √ | √ | √ |

证件号码 | √ | √ | √ | √ |

住址 | √ | √ | √ | |

英文名称 | √ | |||

有效起始日期 | √ | √ | √ | √ |

有效结束日期 | √ | √ | √ | √ |

签发机关 | √ | √ | √ | √ |

国家或地区代码 | √ | |||

民族 | √ | |||

头像照片 | √ | √ | √ | √ |

通行证号码 | √ | √ | √ | |

签发次数 | √ | √ | √ | |

国籍 | √ | |||

当次申请受理机关代码 | √ | |||

证件版本号 | √ | |||

旅行证件类证件信息包括:

字段信息 | 旅行证件类 | |||||

护照 | 港澳通行证 | 台湾通行证 | 台胞证 | 回乡证 | 非中国籍回乡证 | |

姓名 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

性别 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

出生日期 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

证件号码 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

英文名称 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

有效结束日期 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

国家或地区代码 | √ | |||||

机读码 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

头像照片 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

通行证号码 | √ | √ | √ | |||

签发次数 | √ | √ | √ | |||

其它名称 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

国籍 | √ | √ | ||||

个人号码 | √ | √ | ||||

有效起始日期 | √ | |||||

签发机关 | √ | |||||

注:由于证件芯片未记录完整,部分参数可能无法获取到,在表格中以蓝色打勾标出。

1.4 应用机构

向用户提供服务时,经用户明确授权同意,有权通过实证服务获取用户的全部或部分证件信息并核实用户身份的机构。

为了通过OCR识别功能实现扫描获取机读码的目的,实证服务SDK引用了第三方插件。这些第三方插件,仅会在处理目的实现范围内收集业务数据,不会收集您的个人信息。具体情况如下:

适用系统 | 第三方插件基本信息 | 收集信息相关情况 |

安卓系统 | 名称:Google ML Kit 文本识别库 所属方:Google LLC 版本:com.google.mlkit:text-recognition:16.0.0/16.0.1 说明:该库自带 Firebase 基础依赖(非完整 Firebase 服务,为底层支撑组件) | 使用ML Kit API时,输入数据(例如图像、视频、文本)的处理完全在设备上进行,并且ML Kit不会将这些数据及生成的输出发送到谷歌服务器。 隐私政策网址:https://developers.google.cn/ml-kit/terms |

iOS系统 | 名称:Vision Framework 所属方:Apple 说明:Vision Framework 是苹果原生系统库 | 使用Vision Framework API时,输入数据(例如图像、视频、文本) 的处理完全在设备上进行,不会将图像或识别内容上传到网络,也不会收集或共享任何用户数据。 |

本说明文件将根据SDK迭代情况不断更新,请实证服务SDK的应用开发者关注并配合告知、披露。

更新日期:2025年3月24日

生效日期:2025年3月24日

如果您有任何疑问、意见或建议,请通过以下联系方式与我们联系:

电子邮件:service@eidlink.com

电话:4008-185-777

我们致力于保护使用我们产品或服务的未成年人的个人信息。《实证服务未成年人个人信息处理规则》(以下简称“本规则”)为《实证服务个人信息保护政策》(以下简称“《隐私政策》”)的组成部分,旨在向监护人(以下简称“您”)和未成年人说明我们如何收集、使用、存储和处理未成年人的个人信息,以及我们为您与未成年人提供的访问、更正、删除和保护这些信息的方式。除另有约定外,本规则所用术语和缩略词与《隐私政策》中的术语和缩略词具有相同的涵义。本规则与《隐私政策》不一致之处,以本规则为准。若未提及内容,适用《隐私政策》相关规定。

我们提醒您,本规则中与您和您监护的未成年人的权益(可能)密切相关的重要条款,我们已采用加粗字体来特别提醒您,请您重点查阅。

请您了解,基于实证服务的特殊性,我司在未完成对个人证件信息进行处理前,无法判定所收集、处理的个人信息是否为未成年人信息。故所有对于是否为未成年人信息的判定信息,均需在完成对于个人信息的收集和处理后。

我们希望请您与我们共同保护未成年人的个人信息,教育引导未成年人增强个人信息保护意识和能力,指导、提醒和要求他们在未经您同意的情况下,不向任何网络产品和服务提供者提供任何个人信息。

一、适用范围

本规则适用于未满14周岁未成年人在使用实证服务时,我们对其个人信息的处理活动。

二、未成年人个人信息的收集

监护人同意原则:未成年人使用已集成实证服务的移动应用前,必须根据应用机构相关要求及个人信息处理规则在父母或其他监护人监护、指导下,共同仔细阅读应用的隐私政策及本规则,并在征得监护人同意的前提下使用应用的相关功能或提供个人信息。取得监护人同意的方式,由应用机构制定并实施。

收集限制:我们仅在法律允许、监护人同意或者保护未成年人所必要的情况下收集其个人信息。收集时遵循最小必要原则,仅收集实现实证服务功能所需的信息(即证件识读所必须的芯片信息),如使用实证服务涉及的证件信息,且具体收集内容以应用机构选择的服务方案为准。我们将根据应用机构的要求,向其提供相应信息或删除相应信息。

三、未成年人个人信息的使用与共享

使用目的明确:使用未成年人个人信息仅用于为其提供实证服务,如证件验真、信息识读,且处理方式严格按照既定服务方案执行,包括加密传输、必要处理等。处理过程接受公安部第三研究所全程监督,向其报送匿名化处理后的信息。

共享限制:我们严格依据服务方案处理并共享未成年人个人信息,仅向委托我们的应用机构返回其所需信息。未经应用机构及监护人事先授权同意,不会向任何其他机构共享。

四、未成年人个人信息的存储与保护

存储期限:未成年人每次获取的证件信息加密后缓存5分钟用于应用机构查询生成识读凭证,5分钟后永久删除。如应用机构明确表示不对未成年人信息进行查询,我们将于识读完成明确该信息为未成年人信息后立即进行永久删除操作。

存储地域:原则上存储于中华人民共和国境内,如需向境外传输,严格按法律法规执行并保障信息安全。

安全措施:采用业界成熟安全标准和规范,运用多种安全技术和程序,对相关人员进行背景审查、培训考核、权限控制,与接触信息的员工签署保密协议。但无法保证应用机构及其其他业务关联方完全按要求保护信息,建议监护人关注风险。

五、监护人的权利与行使方式

查阅、更正、补充、复制权:监护人可通过应用机构提供的方式,查阅、更正、补充、复制未成年人个人信息,我们在与应用机构约定中要求其提供便利操作方式。

删除权:监护人可通过应用机构提供的方式删除未成年人个人信息,我们督促应用机构提供相应实现方式。

撤回同意权:监护人可随时在设备系统中关闭相关设备系统权限,或通过应用机构提供的其他授权设置撤回同意。撤回后,我们停止相应服务及信息使用,但不影响此前基于同意开展的处理活动。

获得解释权:监护人有权要求我们就未成年人个人信息处理规则作出解释说明,可通过电子邮件service@eidlink.com、电话4008 - 185 - 777等方式联系我们。

六、发现问题的处理

若我们发现未事先获得可证实的监护人同意而收集了未成年人个人信息,会立即采取措施尽快删除相关信息。监护人若认为存在此类情况,可通过预留联系方式联系我们,我们将积极配合应用机构删除相关数据。

七、规则更新与通知

本规则可能变更,重大变更会在金联汇通官方网站主要曝光页面公示,并以可触达方式通知监护人。若监护人不同意变更,可停止让未成年人使用实证服务;若继续使用,则视为同意接受修订后的规则约束。

本SDK合规指引适用于集成实证服务SDK的应用开发者(以下简称“SDK使用者”),旨在帮助您合规使用本SDK,确保对用户个人信息的保护。

一、权限使用说明

(一)NFC权限

功能相关说明:用于读取证件芯片内密文信息,是实现电子证件信息识读的核心功能。通过该权限,SDK能够获取证件芯片中的加密数据,进而解密出证件上的个人信息,以完成证件验真、信息识读等服务。

功能必要性:此权限为必要权限。若缺少NFC权限,SDK将无法读取证件芯片信息,导致证件验真、信息识读等核心功能无法使用,用户无法正常通过本SDK完成电子证件相关的认证服务。

(二)访问网络权限

功能相关说明:用于访问实证服务,对证件芯片内密文信息进行解析。在获取证件芯片密文信息后,SDK需要通过网络将数据传输至服务端进行解密和处理,并获取相应的验证结果及相关凭证。

功能必要性:该权限为必要权限。若应用未授予SDK访问网络权限,SDK无法将密文信息上传至服务端进行处理,也无法获取解析后的证件信息及验证结果,使得整个实证服务无法正常运行,用户无法获得完整的电子证件认证服务。

(三)获取设备识别码、本地文件读写权限(部分版本收集)

功能相关说明:用于识别终端设备是否有权限使用实证服务,主要针对选择包终端模式的特定设备(如被设备系统开发方或应用机构指定服务的设备)。通过获取设备识别码,并在本地存储服务授权凭证,SDK可以判断设备是否在服务授权范围内,以保障服务的合法使用。

功能必要性:对于一般用户使用自己手机的情况,该权限并非必要。在非指定设备场景下,即使不获取设备识别码,SDK的核心功能(证件验真、信息识读等)仍可正常运行。但在指定设备场景中,缺少此权限可能导致设备无法被识别,从而无法使用实证服务。因此,在使用本SDK时,若涉及获取设备识别码权限,SDK使用者应注意区分设备类型,对于非指定设备,可提示用户该权限非必要。

二、延迟初始化要求

为了避免您的应用在未获取用户的同意前SDK提前处理用户的个人信息。我们提供了SDK初始化的接口,请保证您的应用获取用户同意后,且用户选择使用实证服务SDK提供的功能时才能调用此接口初始化SDK。

let appId = model.appid let Ip = model.ip let port = parseInt(model.port) let envCode = parseInt(model.envCode) let params = new EidLinkInitParams(getContext(), appId, Ip, port, envCode); let listener: OnEidInitListener = { onSuccess: () => { console.log("Success callback called"); }, onFailed: (code: number) => { console.log("faile callback called : " + code); } } this.eid = EidLinkSEFactory.getEidLinkSE(params, listener) |

三、最小化使用功能要求

我们的SDK针对扩展功能和可选的个人信息的处理提供了配置能力,您可以基于业务诉求选择开启或关闭相关功能。

· 如何开启或关闭扩展功能

您可以通过this.eid.setCollectingPersonalInfo配置开启或关闭SDK相关识读日志扩展功能,以为您提供识读日志服务。

状态 | 示例 |

开启 | this.eid.setCollectingPersonalInfo(ture) |

关闭 | this.eid.setCollectingPersonalInfo(false) |

· 如何开启或关闭处理可选个人信息

您可以通过this.eid.setCollectingPersonalInfo() 配置开启或关闭可选个人信息开关。当您开启后,我们还会收集和使用设备硬件信息、操作系统信息,帮您更好的实现识读日志业务功能。

状态 | 示例 |

开启 | this.eid.setCollectingPersonalInfo(ture) |

关闭 | this.eid.setCollectingPersonalInfo(false) |

四、个人信息处理增强功能说明

本SDK主要围绕电子证件认证服务进行个人信息处理,暂未涉及个性化推荐功能。在数据收集方面,数据收集范围及内容由应用机构根据选择的服务方案确定,且均基于实现实证服务功能的必要原则进行收集。目前SDK不涉及自启动和关联启动功能。

五、SDK使用者协助要求

获取用户授权:SDK使用者应确保在集成SDK的应用中,根据法律要求,制定个人信息处理规则(包括但不限于隐私政策、用户协议等),以清晰、易懂的方式向用户说明通过实证服务收集用户个人身份信息的主体、目的、用途、依据、收集信息范围等,并在用户使用涉及相关权限和信息收集的功能前,就数据处理行为获取用户明确授权同意,保证依法按照用户授权同意开展个人信息处理活动,仅将实证服务用于向用户明示告知的用途。例如,在应用的隐私政策中详细说明本SDK的功能、权限使用及信息收集情况,引导用户阅读并同意后再开启相关功能。

特别提示:

1、实证服务SDK在完成个人身份信息识读处理前,无法判断所收集、处理的个人信息是否为未成年人信息。所以请SDK使用者注意在收集个人信息前,充分考虑未成年人使用本服务功能的可能性,并制定有效的告知及授权同意方式并保证授权链的完整性,确保您及我方在收集、处理未成年人信息过程中的合法性。

2、SDK使用者须遵守“合法、正当、必要、存储期限最小化”等基本原则,基于最小必要原则收集用户身份信息,如非法律法规要求或业务必须情形下,不通过实证服务收集用户信息,妥善保管合法合规收集到的用户个人身份信息,不得将之用于与用户授权同意之外的用途。

3、SDK使用者应当根据个人信息的处理目的、处理方式、个人信息的种类以及对个人权益的影响、可能存在的安全风险等,建立健全个人信息安全、数据安全保障制度,采取措施确保个人信息处理活动符合法律、行政法规的规定,并防止个人信息泄露、篡改、丢失。对于发现或暴露的安全风险,应与我方相互配合、情况互通、积极改进,将影响降到最低。

4、SDK使用者应当遵守适用的个人信息安全、数据安全相关的法律法规,禁止参与任何干扰、干涉、损害、未授权访问任何终端设备、服务器、网络或者任何第三方(包括用户、合作方以及任何移动网络运营商)的产品和服务的活动。

5、配合监督与数据处理规范:在数据处理过程中,应严格按照本SDK规定的流程进行,不得擅自更改数据处理方式或扩大数据使用范围。如按照规定,将获取的用户证件信息加密传输,并仅在授权范围内收集、处理、使用个人信息,在授权期满后及时删除个人信息等。

保障用户权利实现:SDK使用者应在应用中提供便于用户操作的方式,保障用户对个人信息的查阅权、更正及补充权、复制权、删除权、撤回同意权、可携带权等权利的实现。例如,提供明确的操作路径,让用户能够便捷地查询、更正个人信息,或在用户撤回同意后,及时停止使用相关个人信息。

六、合规资料参考

法律法规要求:《中华人民共和国个人信息保护法》、《网络安全法》、《未成年人网络保护条例》等相关法律法规对个人信息保护提出了明确要求,SDK使用者应严格遵守这些法律法规,确保在使用本SDK过程中对用户个人信息的处理符合法律规定。

实践指南:可参考全国信息安全标准化技术委员会发布的《信息安全技术 个人信息安全规范》等实践指南以及《实证服务业务管理规范》、《实证服务识读证件信息说明》等业务资料,这些指南为个人信息处理活动提供了具体的操作规范和指导,有助于SDK使用者更好地理解和落实个人信息保护措施。

七、隐私政策披露要求与示例说明

在您接入、使用 实证服务SDK前,我们要求您在隐私政策中向用户告知我们SDK的名称、SDK提供方名称、收集个人信息类型、使用目的、隐私政策链接,并获取用户的同意或取得其他合法性基础:

第三方SDK名称:实证服务 SDK

所属公司名称:金联汇通信息技术有限公司

场景描述:帮助用户在XXX场景完成身份认证

收集方式:SDK本机采集

个人信息收集范围: 证件全要素信息、人像照片;*设备识别码(仅采集版本需标注);设备硬件信息(设备型号)、操作系统信息(包括操作系统版本、系统名称)。

第三方隐私政策地址:https://eidcloudread.cneid.net.cn/pro/privacypolicy.html

八、最终用户授权同意的建议方式

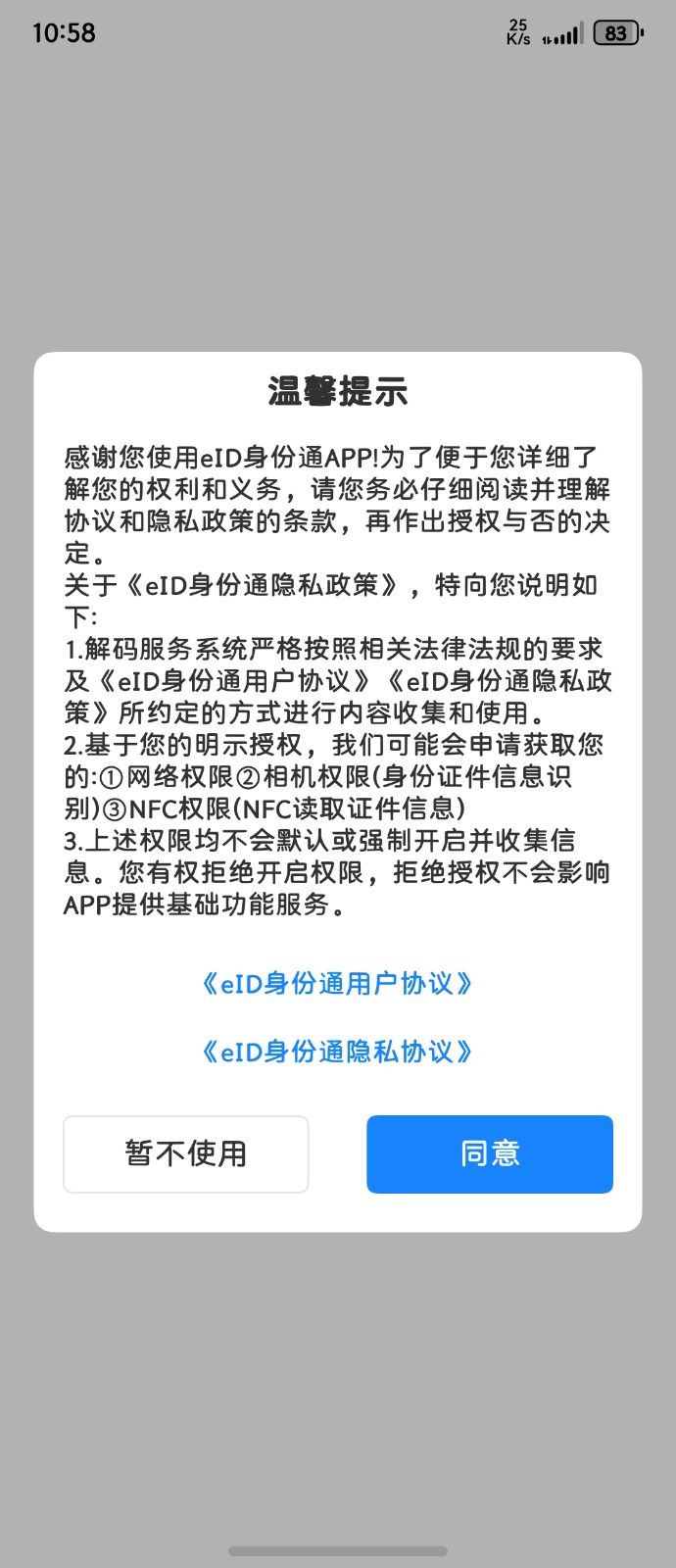

App首次运行时应当有隐私弹窗,隐私弹窗中应公示简版隐私政策内容并附完整版隐私政策链接,并明确提示最终用户阅读并选择是否同意隐私政策;隐私弹窗应提供同意按钮和拒绝同意的按钮,并由最终用户主动选择。

示例如下: